Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

|

26.5.2023, 17:21 26.5.2023, 17:21

Сообщение

#501

|

|

|

Постоянный участник       Группа: Patrons Сообщений: 2 515 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318 |

У солнца тоже много минусов. Главный - ярко выраженная сезонность, по крайней мере в наших широтах. Если в среднем по году КИУМ российских СЭС 13% (что тоже конечно очень мало), то в декабре вообще чисто символические 5%. А ведь СЭС у нас строят на юге, уже на широте Москвы все еще хуже. И если суточную неравномерность можно хоть как-то сгладить перетоками в другие часовые пояса или аккумуляцией, то сезонная никак не решается. Поэтому, я считаю, что по крайней мере для нашей страны ВЭС перспективнее. А еще лучше строить ГЭС в Восточной Сибири и сверхвысоковольные ЛЭП. И БН с ЗЯТЦ. ЗЯТЦ - консенсус. А вот по солнцу - нет. И именно для России (по меньшей мере на ближайшие 50-100 лет). У России ярко выраженная сезонность в потреблении тепла, и возможность обеспечения его в городах когенерацией - ТЭЦ. Летом бОльшую часть мощностей ТЭЦ кочегарить - глупо и неэффективно: тепло некуда девать, да и вообще - траты топлива. Поэтому есть ярко выраженная синергия: летом потребление можно полностью закрыть СЭС + ГЭС, зимой подключаем ТЭЦ и закрываем провал в выработке от солнца. Даже на уровне микросистем: солнце+дизель где-то в Якутии у биологов-геологов. Летом всё потребление 100% от солнца (греем воду в том числе), зимой - включается дизель и сбросным теплом (возможно, частично) закрывает вопрос с горячей водой и отоплением. Суточная неравномерность прекрасно сглаживается ГЭС (ну, где есть контррегуляторы, конечно), потому что солнце светит днём, когда и есть потребность в энергии. Летом (именно из-за широты) и утренний, и вечерний пики хорошо закрываются солнечной выработкой, в полдень - восполняем воду ГЭС, потраченную утром на вечерний и завтрашний утренний пик. В полдень же греем воду в бойлерах и заряжаем аккумы электротранспорта. Это всё можно делать простейшей автоматикой, без вмешательства человека и в большинстве случаев даже незаметно для пользователей. Огромный плюс солнечной энергии в её регулярности. Известно, что днём солне БУДЕТ. Очень много говорят о провалах в пасмурные дни, но (на широте Москвы) не бывает такого, чтобы солнце вообще не взошло. У ветра проблема в том, что он то дует, то не дует, и на сколь-нить долгий срок предсказать это невозможно, а колебания величин могут быть до 100%, и статистика тут очень плохо помогает. Зимой статистически у нас ветра больше, но вот будет ли ветер этой зимой? Это вопрос. И так везде, даже в самых ветренных местах с большим КИУМ. В общем-то, пресловутая неравномерность выработки ВИЭ относится по бОльшей части именно к ветру: ветра сейчас понастроили огромные мощности, и когда всерьёз начинает дуть, цены валятся вниз, а перестаёт - прыгают вверх. Поскольку он непредсказуем и не привязан к человеческому ритму жизни, к этому невозможно просто адаптироваться. Присутствие в энергосистеме ветряков требует сложных активных систем (а часто - и прямого управления человеком). ... По ЛЭП, КМК, настоящий прогресс может быть связан не с высокими вольтами, а со сверхпроводниками и большими амперами. Да, звучит странно, но при единичной мощности 10-30ГВт MgB2 ЛЭП с жидким водородом уже выгоднее резистивных высоковольтных ЛЭП. Представим себе на секунду, что Россия сподобилась на такой суперпроект и протянула такую магистраль от своей европейской части за Урал... подключение к ней новых и новых участков будет уже не так дорого, и каждое подключение даёт возможность перебрасывать энергию до европейской части и обратно без потерь, сколько бы линию по длине не наращивали. Точно так же, как с интернетом: после организации "хребта" системы новым пользователям или локальным сетям было достаточно подключиться до ближайшей точки. Это самокатализирующийся процесс с интересным эмерджентным эффектом - появления глобальной сети для передачи энергии от всех ко всем в пределах континента, неважно, как далеко получатели и отправители друг от друга и в каких друг с другом отношениях. |

|

|

|

26.5.2023, 17:27 26.5.2023, 17:27

Сообщение

#502

|

|

|

Постоянный участник       Группа: Patrons Сообщений: 2 515 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318 |

смотрел как-то немецкую телепередачу, посвящённую переработке, так там как раз переработчики жаловались, что новые якобы более экологичные "пластиковые" материалы в отличие от старых плохо перерабатываются, так как в них уменьшена доля того, что можно переработать (пластика) и намного больше того, что в итоге не перерабатывается во что-то полезное. Биоразлагаемые пластики не предназначены для переработки. Они предназначены гнить. ...но есть, конечно, особо мерзкий класс материалов "между" - типа полиэтилена с крахмаловым наполнителем. Переработать такой полиэтилен нельзя. А при сгнивании крахмала он реально превращается в труху, но в труху того из самого мерзкого микропластика и олигомеров. И вот спрашивается: за что боролись? И, конечно, вообще непонятно, что делать с типа-"перспективными" композитами - типа древесно-полимерных негниющих досок на веранды, стеклопластиковых скамеек или песчано-полиэтиленовых мусорных контейнеров. Или вот новый тип барьерных плёнок для упаковки - полиэтилен с глиной: не горит, не перерабатывается, не гниёт, не безопасен если выкинуть-оставить. |

|

|

|

26.5.2023, 20:20 26.5.2023, 20:20

Сообщение

#503

|

|

Частый гость    Группа: Haunters Сообщений: 383 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 33 271 |

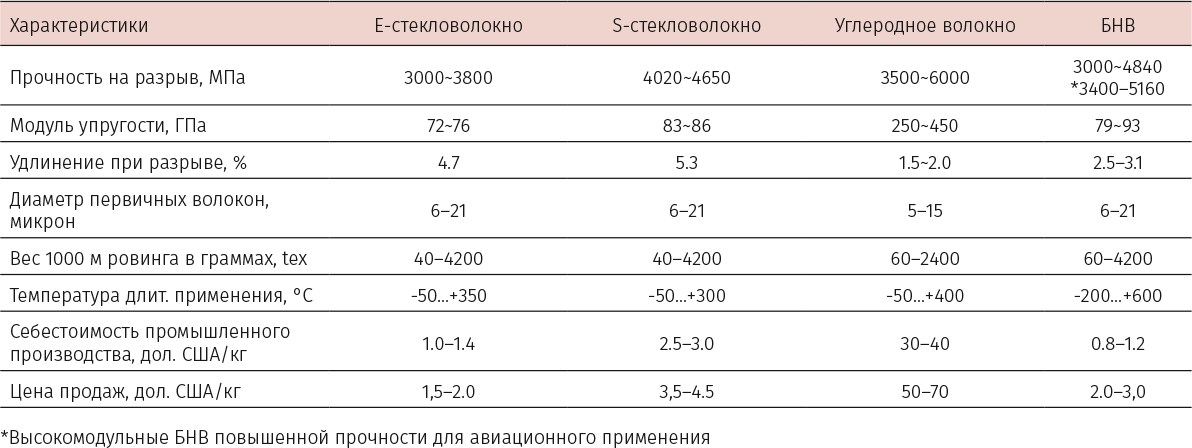

Если честно, с таким еще не сталкивалась: делать материал не таким, чтобы дешево и хорошо работал, а чтобы удобно перерабатывать было. Это неизбежно. Закладывать возможность переработки в технологическом цикле. Эпоха сырьевого изобилия закончилась. Что касается стекла для стекловолокна то бесщелочные стёкла на основе оксидов кремния, кальция, магния и алюминия давно известны и применяются. По механическим свойствам лучше натрий и калий содержащих и не такие дорогие как кварцевое волокно. Сообщение отредактировал alien308 - 26.5.2023, 20:21 |

|

|

|

26.5.2023, 20:31 26.5.2023, 20:31

Сообщение

#504

|

|

Частый гость    Группа: Haunters Сообщений: 383 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 33 271 |

ЗЯТЦ - консенсус. А вот по солнцу - нет. Суточная неравномерность прекрасно сглаживается ГЭС (ну, где есть контррегуляторы, конечно), потому что солнце светит днём, когда и есть потребность в энергии. Летом (именно из-за широты) и утренний, и вечерний пики хорошо закрываются солнечной выработкой, в полдень - восполняем воду ГЭС, потраченную утром на вечерний и завтрашний утренний пик. ГЭС всего 10%. Регуляция в энергосистеме делают минимальной, с учётом необходимого запаса. Для работы ГЭС как гидроаккумуляционной станции необходимо соответствующее проектирование. В России ГЭС работают как ГЭС. Даже в ЕС почемуто ГЭС это ГЭС, а ГАЭС это ГАЭС. Швейцарию и Норвегию в пример не приводить, там соответствующий природный ресурс. |

|

|

|

26.5.2023, 21:30 26.5.2023, 21:30

Сообщение

#505

|

|

|

Завсегдатай     Группа: Haunters Сообщений: 545 Регистрация: 1.4.2011 Из: Луховицы Пользователь №: 33 030 |

ЗЯТЦ - консенсус. А вот по солнцу - нет. С ветром в России тоже есть проблемы. Самые сильные ветры - там где самый сильный градиент температуры. А где самый сильный градиент температуры? На границах суша/водоем, и чем больше суша и водоем, тем лучше. Идеально - на берегу океана, или на шельфе. Океанского побережья у нас много, но только на севере и на дальнем востоке. На севере очень суровый климат, строить сложно, особенно на шельфе (плавучие льды), и при этом плотность населения ничтожна, игра не стоит свеч. На дальнем востоке с климатом попроще и население больше, то там лучше ГЭС строить (заодно будет защита от паводков, которые там целые города топят регулярно). Есть некоторые исключения - Кольский полуостров, одно из самых ветренных мест России, относительно тепло из-за Гольфстрима и относительно близко крупные потребители - всего-то тыща км до СПб; Кумо-Манычская впадина - долина, по которой ветры гуляют от Азовского до Каспийского моря - тоже одно из самых ветренных мест, плюс под боком энергодефицитный юг (Краснодарский край - самый энергодефицитный регион после Москвы и Московской области), в Поволжских степях тоже достаточно ветренно. Там в основном ветряки и строят. А вот в Сибири их строить особо негде, в центре континента нет ветра, а на крайнем севере нет потребителей. Солнце, к сожалению, предсказуемо только в одну сторону - точно известно, когда его не будет. А будет солнечно или пасмурно - надолго не предскажешь, и выработка от этого может меняться в разы. ГЭС это может скомпенсировать, если выработка солнца не превысит несколько процентов, а если больше - не хватит маневренных мощностей. |

|

|

|

26.5.2023, 21:32 26.5.2023, 21:32

Сообщение

#506

|

|

|

Завсегдатай     Группа: Haunters Сообщений: 545 Регистрация: 1.4.2011 Из: Луховицы Пользователь №: 33 030 |

...но есть, конечно, особо мерзкий класс материалов "между" - типа полиэтилена с крахмаловым наполнителем. Переработать такой полиэтилен нельзя. А при сгнивании крахмала он реально превращается в труху, но в труху того из самого мерзкого микропластика и олигомеров. И вот спрашивается: за что боролись? Да, это отстой. Сейчас, вроде, от такого отказались. Есть реально биоразлагаемые пластики, например полилактид - полимер молочной кислоты. |

|

|

|

27.5.2023, 0:25 27.5.2023, 0:25

Сообщение

#507

|

|

|

Постоянный участник       Группа: Patrons Сообщений: 2 515 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318 |

Это неизбежно. Закладывать возможность переработки в технологическом цикле. Эпоха сырьевого изобилия закончилась. Что касается стекла для стекловолокна то бесщелочные стёкла на основе оксидов кремния, кальция, магния и алюминия давно известны и применяются. По механическим свойствам лучше натрий и калий содержащих и не такие дорогие как кварцевое волокно. Массовое базальтовое волокно прочнее и дешевле.

|

|

|

|

28.5.2023, 12:25 28.5.2023, 12:25

Сообщение

#508

|

|

|

Завсегдатай     Группа: Haunters Сообщений: 545 Регистрация: 1.4.2011 Из: Луховицы Пользователь №: 33 030 |

Кстати, Кольский полуостров можно превратить в настоящий оазис ВИЭ.

Во-первых, много ветра. Во-вторых, гористый рельеф и много озер и речек - идеальное место для ГАЭС. Можно существующие ГЭС переделать в ГАЭС — там куча ГЭС, не очень мощных, но с очень емкими водохранилищами, рассчитанными на сезонное или даже многолетнее регулирование. Например, Кумский каскад ГЭС, сверху - колоссальное Кумское водохранилище 2000 км2 (по сути, несколько озер, которые слились в одно после подъема воды), полезный объем 8 км3, снизу - Княжегубское 600 км2, полезный объем 2 км3, общий напор 68 м. Даже если не использовать весь полезный объем - 1 км3 сброшенный с 68 метров даст даже с учетом кпд не меньше 160 ГВт*ч, т.е. можно давать 10 ГВт в течении 16 часов, а этого хватит что бы запустить ТЭС, если вдруг внезапно ветер кончится. И этот каскад там не единственный. В-третьих, не слишком далеко до потребителей - 1000 км до Питера, 1700 до Москвы. Тоже, конечно, не ближний свет, но в 2-3 раза ближе, чем до Восточной Сибири. Кольскую ВЭС недавно запустили, интересно будет посмотреть на результаты работы. Сообщение отредактировал eninav - 28.5.2023, 13:04 |

|

|

|

28.5.2023, 18:54 28.5.2023, 18:54

Сообщение

#509

|

|

|

Эксперт       Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 931 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 |

По ЛЭП, КМК, настоящий прогресс может быть связан не с высокими вольтами, а со сверхпроводниками и большими амперами. Да, звучит странно, но при единичной мощности 10-30ГВт MgB2 ЛЭП с жидким водородом уже выгоднее резистивных высоковольтных ЛЭП. Представим себе на секунду, что Россия сподобилась на такой суперпроект и протянула такую магистраль от своей европейской части за Урал... подключение к ней новых и новых участков будет уже не так дорого, и каждое подключение даёт возможность перебрасывать энергию до европейской части и обратно без потерь, сколько бы линию по длине не наращивали. Точно так же, как с интернетом: после организации "хребта" системы новым пользователям или локальным сетям было достаточно подключиться до ближайшей точки. Это самокатализирующийся процесс с интересным эмерджентным эффектом - появления глобальной сети для передачи энергии от всех ко всем в пределах континента, неважно, как далеко получатели и отправители друг от друга и в каких друг с другом отношениях. Вот здесь и да, и нет одновременно. Да относительно сверхпроводимости, но современный её вариант (либо сверхнизкие температуры, либо сверхвысокие давления) - это буквально приглашение к теракту, последствия от которого разгребать и сглаживать придётся долго и дорого (большие мощности, дорогая начинка и т.д.). Так что ждём сверхпроводники при комнатной температуре. При этом, скорее всего, такие сверхпроводящие ЛЭП будут слаботочными (скорее, состоять из "самонесущих" жгутов проводов), поскольку сильные токи обычно приводят к нарушению сверхпроводимости. -------------------- С уважением

Александр Быков |

|

|

|

28.5.2023, 21:18 28.5.2023, 21:18

Сообщение

#510

|

|

|

Ветеран форума      Группа: Patrons Сообщений: 1 246 Регистрация: 16.4.2019 Из: США Пользователь №: 34 767 |

|

|

|

|

29.5.2023, 10:01 29.5.2023, 10:01

Сообщение

#511

|

|

|

Завсегдатай     Группа: Haunters Сообщений: 804 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 34 148 |

Новости электромобильного рынка:

Tesla Model Y стала самой продаваемой моделью автомобиля в мире в первом квартале 2023 года, обогнав Toyota RAV4 и Toyota Corolla, показывают данные исследования Jato Dynamics. В январе-марте в мире было продано 267,2 тыс. Model Y против 256,4 тыс. реализованных Corolla и 214,7 тыс. RAV4. При этом цена Model Y начинается с $47,49 тыс., базовая же версия Corolla стоит $21,55 тыс., RAV4 - $27,575 тыс. Это первый случай в истории, когда самой продаваемой машиной стал электромобиль, отмечает MarketWatch. |

|

|

|

29.5.2023, 10:20 29.5.2023, 10:20

Сообщение

#512

|

|

|

Завсегдатай     Группа: Haunters Сообщений: 804 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 34 148 |

Цитата Массовое базальтовое волокно прочнее и дешевле. Кажется, это и есть "бесщелочные стёкла на основе оксидов кремния, кальция, магния и алюминия". |

|

|

|

29.5.2023, 10:23 29.5.2023, 10:23

Сообщение

#513

|

|

|

Завсегдатай     Группа: Haunters Сообщений: 804 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 34 148 |

Цитата Это неизбежно. Закладывать возможность переработки в технологическом цикле Про "закладывать" - это понятно. Я про акценты. Главное - не чтобы хорошо работал, а чтобы хорошо перерабатывался. |

|

|

|

29.5.2023, 11:00 29.5.2023, 11:00

Сообщение

#514

|

|

|

Постоянный участник       Группа: Patrons Сообщений: 2 515 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318 |

Кажется, это и есть "бесщелочные стёкла на основе оксидов кремния, кальция, магния и алюминия". Наверное, да, просто для базальта есть другой устоявшийся термин. Про кварцевое волокно тоже говорят, что это кварцевое волокно, не уточняя, что это именно стекло. |

|

|

|

29.5.2023, 11:58 29.5.2023, 11:58

Сообщение

#515

|

|

|

Постоянный участник       Группа: Patrons Сообщений: 2 515 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318 |

Вот здесь и да, и нет одновременно. Да относительно сверхпроводимости, но современный её вариант (либо сверхнизкие температуры, либо сверхвысокие давления) - это буквально приглашение к теракту, последствия от которого разгребать и сглаживать придётся долго и дорого (большие мощности, дорогая начинка и т.д.). Так что ждём сверхпроводники при комнатной температуре. При этом, скорее всего, такие сверхпроводящие ЛЭП будут слаботочными (скорее, состоять из "самонесущих" жгутов проводов), поскольку сильные токи обычно приводят к нарушению сверхпроводимости. Не знаю... То есть, я понимаю аргументацию в целом, но, КМК, таким образом подходить к гражданской инфраструктуре всё-таки нельзя. Скажем, газопровод в смысле уязвимостей, последствий терактов и сложности устранения последствий - вполне сравним. Мощности - десятки ГВт, огромные давления, энергии, уязвимость даже к стрелковому оружию... Подводный газопровод - так тем более. КМК, сам такой подход порочен, это "beyond the reasonable"©наши невероятные друзья. Иначе - логически продолжая - мы придём к обсуждению боевой устойчивости трамвая при действиях против танковой роты в условиях сильнопересечённой городской местности. Мы уже пришли к такому в авиации, и - чорт побери! - никто не может уже объяснить, откуда и зачем такие совершенно безумные меры безопасности в аэропортах, когда тот же трамвай, поезд, да даже троллейбус и автобус везут сравнимое количество людей и никак специально не охраняются, а убить людей там не настолько уж сложнее, чем в самолёте. Авария автобуса при взрыве в салоне на 120км/ч на трассе ничем по сути не отличается от крушения самолёта, шансов выжить очень мало. Ну так почему тогда для обычного прохода в обычный самолёт для обычного полёта нужны такие безумные меры безопасности? Тут то же самое. Почему нас беспокоит уязвимость СП ЛЭП, если у нас куча высоковольтных ОРУ и трансформаторов, как минимум столь же уязвимых и с совершенно конской стоимостью? Их безопасность должна обеспечиваться на другом уровне. ... "Сильные токи" - для сверхпроводника сильные, СП дают практическую плотность тока на порядки бОльшую, чем резистивные проводники. При этом позволяют наращивать сечение почти "безнаказанно" (практическая плотность тока в меди или алюминии быстро падает с ростом сечения, поэтому приходится делать нестолько отдельных жил и проводов, даже в неизолированном варианте). Предел "на отдельную жилу" в СП определяется собственным полем тока. Это мегаамперы. Предел "на отдельную жилу" в резистивном проводонике порядка сотен кА (несколько кА с жидкостным охлаждением). Иначе объёмное энерговыделение приведёт к слишком большому теплопотоку через периметр проводника, а граница проводника или кабеля с воздухом плохо проводит тепло. Даже без изоляции в чисто воздушных ЛЭП, даже составляя жилы из нескольких отдельных проводников, сейчас вынуждены составлять несколько отдельно подвешеных проводников по 300-500 А каждый. Изоляция (к кабелях) наложит ещё более жёсткие границы, изоляцию перегревать нельзя. |

|

|

|

29.5.2023, 15:51 29.5.2023, 15:51

Сообщение

#516

|

|

|

Завсегдатай     Группа: Haunters Сообщений: 545 Регистрация: 1.4.2011 Из: Луховицы Пользователь №: 33 030 |

ЛЭП на сверхпроводниках - хорошо, но дорого. Реальнее сверхвысоковольтная ЛЭП на постоянном токе. В Китае уже с 19 года работает линия на 12 ГВт, напряжение +- 1100 Кв, длина 3300 км - почти как от Москвы до Красноярска.

|

|

|

|

29.5.2023, 20:23 29.5.2023, 20:23

Сообщение

#517

|

|

|

Завсегдатай     Группа: Haunters Сообщений: 596 Регистрация: 4.7.2014 Из: Moscow Пользователь №: 34 011 |

Даже без изоляции в чисто воздушных ЛЭП, даже составляя жилы из нескольких отдельных проводников, сейчас вынуждены составлять несколько отдельно подвешеных проводников по 300-500 А каждый. Изоляция (к кабелях) наложит ещё более жёсткие границы, изоляцию перегревать нельзя. Это не так - расщепление проводов - это не ради охлаждения, это ради уменьшения потерь на корону. |

|

|

|

29.5.2023, 22:02 29.5.2023, 22:02

Сообщение

#518

|

|

|

Ветеран форума      Группа: Patrons Сообщений: 1 441 Регистрация: 20.3.2011 Из: Россия Пользователь №: 32 681 |

А вот по солнцу - нет. И именно для России (по меньшей мере на ближайшие 50-100 лет). У России ярко выраженная сезонность в потреблении тепла, и возможность обеспечения его в городах когенерацией - ТЭЦ. Летом бОльшую часть мощностей ТЭЦ кочегарить - глупо и неэффективно: тепло некуда девать, да и вообще - траты топлива. Поэтому есть ярко выраженная синергия: летом потребление можно полностью закрыть СЭС + ГЭС, зимой подключаем ТЭЦ и закрываем провал в выработке от солнца. Даже на уровне микросистем: солнце+дизель где-то в Якутии у биологов-геологов. Летом всё потребление 100% от солнца (греем воду в том числе), зимой - включается дизель и сбросным теплом (возможно, частично) закрывает вопрос с горячей водой и отоплением. Суточная неравномерность прекрасно сглаживается ГЭС (ну, где есть контррегуляторы, конечно), потому что солнце светит днём, когда и есть потребность в энергии. Летом (именно из-за широты) и утренний, и вечерний пики хорошо закрываются солнечной выработкой, в полдень - восполняем воду ГЭС, потраченную утром на вечерний и завтрашний утренний пик. В полдень же греем воду в бойлерах и заряжаем аккумы электротранспорта. Это всё можно делать простейшей автоматикой, без вмешательства человека и в большинстве случаев даже незаметно для пользователей. Огромный плюс солнечной энергии в её регулярности. Известно, что днём солне БУДЕТ. Очень много говорят о провалах в пасмурные дни, но (на широте Москвы) не бывает такого, чтобы солнце вообще не взошло. У ветра проблема в том, что он то дует, то не дует, и на сколь-нить долгий срок предсказать это невозможно, а колебания величин могут быть до 100%, и статистика тут очень плохо помогает. Зимой статистически у нас ветра больше, но вот будет ли ветер этой зимой? Это вопрос. И так везде, даже в самых ветренных местах с большим КИУМ. В общем-то, пресловутая неравномерность выработки ВИЭ относится по бОльшей части именно к ветру: ветра сейчас понастроили огромные мощности, и когда всерьёз начинает дуть, цены валятся вниз, а перестаёт - прыгают вверх. Поскольку он непредсказуем и не привязан к человеческому ритму жизни, к этому невозможно просто адаптироваться. Присутствие в энергосистеме ветряков требует сложных активных систем (а часто - и прямого управления человеком). Браво! Бурные и продолжительные аплодисменты! Лёгкая "неточность" и сова оказывается натянутой на глобус. Как свежо, стильно и молодёжно! Вероятно Татарин не слышал, что отопление и централизованная горячая вода в России обеспечивается в основном не ТЭЦ, а котельными, которые при завершении отопительного сезона либо отключают. либо переводят в минимальный режим, достаточный для горячего водоснабжения. Цитата Огромный плюс солнечной энергии в её регулярности. Известно, что днём солнце БУДЕТ. Кому известно? Татарину известно? У него прямой телефон с гидрометеорологической службой небесной канцелярии? И Татарин при таких то связях ещё не самый богатый человек в мире? Боже упаси города России от ВЭС (КИУМ ~30%) и СЭС (КИУМ ~12-15%) с их нестабильностью, непредсказуемостью, суточными и сезонными зависимостями, требующие под себя сопоставимое по УМ резервирование, сложное балансирование! И не нужно в российских городах электричество по таким конским ценам, которые получаются с ВИЭ (кроме гидрогенерации)! Где-то в изолированных районах - да, там каждый взятый от солнца и ветра киловатт - это сэкономленное, дорогое из-за сложного завоза топливо. В других же районах ТЭС/ТЭЦ на угле или мазуте с постепенной заменой на экологичный природный газ. Аккумуляторные накопители? Чертовски дорого. Где-то встречал цифры, что в передовых [пока ещё] Штатах для обеспечения хотя бы 4 часов автономной работы от аккумуляторных накопителей, при их современных темпах производства понадобится 78 лет. Ну а сколько триллионов долларов на это понадобится, история умалчивает. ГАЭС, конечно хороши, вот только где найти необходимые под них ниши для заполнения водой? Да и КПД как-то не очень, всего 10%. |

|

|

|

30.5.2023, 10:30 30.5.2023, 10:30

Сообщение

#519

|

|

|

Эксперт       Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 931 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 |

Татарин, прочитал, но со многим не согласен. Хорошо, допустим, к гражданской инфраструктуре не применимо такое событие в ДАБе, как теракт. Но КИУМ-то применим. А для таких температур, которые нужны для охлаждаемых жидким водородом сверхпроводников нужна потрясающая инфраструктура, да ещё и растянутая на огромные расстояния. Выход из строя одного звена в цепи вырубает всю цепь, а чинится такая инфраструктура долго и дорого.

Далее по досмотрам в аэропортах. Я появление современной шизы застал, т.к. был в Штатах через примерно неделю после 2001-09-11, тогда часть внутренних аэропортов ещё работала по-старинке, а основные гейты со скрипом, но уже перескакивали на индивидуальный досмотр, снятие тапок и т.д. Так вот, там главное последствие - не гибель пассажиров отдельного самолёта. Скорее, Штаты и весь мир напугал фактор использования гражданских самолётов в качестве управляемых воздушных "торпед" против любых объектов. И, замечу, что та же тенденция прослеживается и "на земле". Понятно, что на каждый трамвай досмотровый комплекс не поставишь, но там и последствия ограничиваются пассажирами трамвая. А вот в метро и на поездах уже не только пассажирами одного вагона, так что там уже перераспределили зоны доступа и оснастили их досмотровыми пунктами. То же и с АЭС. Самые шизофренические правила доступа командированного персонала у нас на РостАЭС, и я их понимаю, т.к. эта АЭС - ближайшая к до сих пор подрагивающему в террористических спазмах Кавказу. В целом, как и в ядерной энергетике, действует принцип ALARA как соотношение между стоимостью превентивных действий и стоимостью негативных последствий, против которых они предпринимаются. -------------------- С уважением

Александр Быков |

|

|

|

30.5.2023, 12:00 30.5.2023, 12:00

Сообщение

#520

|

|

|

Постоянный участник       Группа: Patrons Сообщений: 2 515 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 318 |

ЛЭП на сверхпроводниках - хорошо, но дорого. Реальнее сверхвысоковольтная ЛЭП на постоянном токе. В Китае уже с 19 года работает линия на 12 ГВт, напряжение +- 1100 Кв, длина 3300 км - почти как от Москвы до Красноярска. ЛЭП на сверхпроводниках дорого, пока её мощность мала. Суть в том, что сверхпроводник (если брать диборид магния) сейчас на килоампер-метр примерно 0.5$, а тот же алюминий - порядка 15-20 (медь ещё в 1.5-5 раз дороже). Дорогой СП ЛЭП становится когда добавляются криостаты (а ещё охлаждение и т.п.). И стоимость всей этой обвязки почти не зависит от диаметра проводника (то есть, от мощности ЛЭП), почти горизонтальная линия (до порога, когда ток на проводник достигает уровня МА-десятков МА). То же самое примерно для воздушной резистивной ЛЭП: какая-то константа, а потом линейный рост от мощности (чуть сверхлинейный при высоких вольтах - там начинает всё становиться очень дорогим, сразу по нескольким причинам). Эти две линии пересекаются где-то на десятках ГВт. Как раз 12ГВт - нижняя (оптимистичная) оценка мощности, при которой MgB2 ЛЭП с водородным охлаждением (18К) сравниваются по стоимости с резистивными. Прототип таких систем есть - токопроводы магнитной системы БАК, например (новая система на MgB2). Токи и расстояния вполне себе сравнимы. То есть, я к тому, что если потребность в ЛЭП будет расти (а объективно для этого куча причин), то СП ЛЭП в какой-то момент станут не столь уж и дОроги. И даже наоборот - дешевле. |

|

|

|

|

4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)

Пользователей: 0

| Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 19:46 |